O curso que me escolou

Há escolas que recebem o jovem, lhe dão aulas e ele que cuide do seu futuro. Há escolas que ensinam mal, frustram o jovem e podem comprometer o seu futuro. E há escolas que não frustram, ensinam muito, preparam bem e comprometem tanto o jovem com o seu aprendizado, sua época e seu país que podem mudar o rumo de sua vida e quase determinar o futuro que ele terá. Essa foi a ECA que experimentei e me moldou, na primeira metade dos anos 1970.

Em janeiro de 1972, quando fiz o vestibular para a cobiçada Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo, eu estava para fazer 19 anos e era um publicitário em início de carreira. No semestre anterior, ainda estudante secundarista, havia cumprido um estágio de redator na Levino Silva Propaganda, e agora começava a trabalhar na Salles Florence, agência pequena das Perdizes. Queria cursar Publicidade na faculdade e ralei muito para entrar na ECA, porque era uma escola da USP, onde meu pai e tios se formaram, e era gratuita, não pesaria no apertado orçamento familiar.

Mas eu queria a ECA também porque me garantiram que o trote por lá era civilizado, não cortavam o cabelo dos calouros. Eu não poderia viver sem a enorme cabeleira hippie que cultivava desde 1970, imitando Jimi Hendrix e Caetano Veloso. Passei no vestibular (Ó, glória!) e já no trote a escola me encantou. Os veteranos não tocaram um dedo em mim, enquanto os colegas da Geologia, por exemplo, eram raspados até o cerebelo e ainda tinham de sentar numa almofada cheia de tinta, depois numa folha de papel, para fazer um lindo “bundograma”, de presente para a mamãe… Não só o cabelão ficou intacto como o meu cabeção começou a pirar já no trote. Foram tantas atividades culturais e debates com gente bonita, inteligente e divertida, antes de começar as aulas, que eu mal podia esperar pelo curso, tão entusiasmado eu fiquei.

Entre os colegas que conheci naquele inesquecível trote, inclusive de outras faculdades, estava Carolina Leme, caloura de Economia. Começamos um namoro que durou toda a graduação, depois casamos, tivemos a Julia e mais tarde seguimos outros rumos. Para mim, esse não foi apenas um relacionamento felicíssimo enquanto durou. Foi muito mais, foi uma “USP paralela” que eu cursei, digamos assim. Carola era filha de Ruy Leme, criador do curso de Engenharia de Produção na POLI e também professor da FEA; e de Maria Alice Vanzolini Leme, professora da Psicologia. As filhas deles, os genros, os namorados da filhas, quase todos éramos da USP. A nossa vida girava em torno da universidade, seu mundo e seus problemas. Na residência de Maria Alice e Ruy tive o privilégio de conviver com grandes mestres, inclusive de outros estados e países, em incontáveis jantares e recepções. Cada um desses eventos e mesmo os dias comuns do cotidiano naquela casa eram de aprendizado para mim.

A escola me entregou mais do que eu esperava. A começar da minha politização. Eu já estava saindo da alienação desde o cursinho crítico que fiz, o Equipe. Mas, na ECA, completei o serviço. Entendi, de fato, o que era a ditadura militar, o que representava o tenebroso AI-5 e o seu odiento Decreto-Lei 477, que proibia a atividade política estudantil. Na prática, ao contrário do que pretendiam, esses estrupícios autoritários só estimulavam o nosso interesse pela política, porque a meta era derrubar todos eles. Tomei contato com as correntes estudantis e suas conexões com partidos clandestinos, tendências sindicais, movimentos sociais de todo tipo. Não militei formalmente em nenhuma dessas organizações, mas interagi com elas e me alinhei mais à corrente Refazendo, ligada à Ação Popular, um grupo de esquerda católica e marxista que gerou quadros para os futuros PT e PSDB.

Numa escola politizada como a ECA, era natural que ela própria e seu currículo fossem objeto de crítica permanente. O conteúdo das disciplinas, a metodologia de ensino, os materiais didáticos, o equipamento dos laboratórios, a postura acadêmica e política dos professores, tudo era esquadrinhado e debatido pelos alunos, o tempo todo. Alguns queriam mudar tudo, outros nem tudo, raros queriam mudar nada. Eu estava com os mudancistas moderados, mas me aplicava até mesmo nas disciplinas mais criticadas. Estudava tudo, devorava a bibliografia indicada, participava ativamente das aulas. Procurava sugar cada gota de conhecimento que a ECA me proporcionava. E era um aluvião, um rio que passava em minha vida.

O ciclo básico dos dois primeiros anos, comum a todos os alunos, foi incrível. Havia ali gente que pretendia seguir (ou já seguia) as mais diversas carreiras, do jornalismo às artes plásticas, do cinema à editoração. A diversidade de visões dos alunos, as múltiplas habilidades que tinham, as experiências que traziam, tudo isso junto e misturado produzia um “caldo de cultura” saborosíssimo. A criatividade era a palavra de ordem. Ousar, inventar, testar. A depender do professor, mesmo nas disciplinas teóricas era possível fazer trabalhos ousados, na forma de encenações de teatro, filmes, programas de rádio e TV, o que fosse.

Experimentar linguagens era o grande barato e os grupos competiam para fazer o trabalho mais criativo, mais impactante. Nunca me esqueci de uma adaptação para rádio que fizemos de O Desaparecimento de Luisa Porto, de Carlos Drummond de Andrade. O poeta leu uma notícia sobre um caso banal e a transmutou em fina arte. Nós levamos o seu texto a Gil Gomes, lenda do jornalismo policial radiofônico, e montamos um programa com a versão melodramática e assustadora que ele produziu do poema. Ficou maravilhoso. Não lembro se foi ao ar em seu programa, mas é quase certo. Gil era muito criticado em círculos elitistas pela linguagem “popularesca” e adorou a oportunidade de trabalhar com estudantes de comunicação da prestigiosa USP. Nós, vice-versa.

Terminado o ciclo básico, foi a hora de escolher a carreira. A essa altura, eu já hesitava em cursar Publicidade. Trabalhava na área há três anos, estava sindicalizado e a profissão não era regulamentada, não exigia diploma universitário. Eu podia fazer a habilitação que quisesse na ECA. Já andava mais com os colegas que fariam Jornalismo, também gostava da área e optei por ela. O curso era muito forte, reputado. Me daria um diploma “forte”, com grande valor de mercado. Se fosse o caso de abandonar a Publicidade, o que eu ainda não cogitava, teria em mãos um ativo poderoso para arrumar bons empregos em jornal.

Eis então que, em 1974, eu me vi estudando Jornalismo com um grupo incrível de colegas, todos eles nomes destacados no futuro. Conheci um grupo de professores excelentes que se tornaram meus preceptores, amigos muito queridos, a quem devo o incentivo para virar chave na vida profissional. Foram eles Paulo Roberto Leandro e o casal Cremilda e Sinval Medina. Os três moldaram o jornalista que eu viria a ser. Particularmente, Paulo Roberto e Cremilda, que também trabalhavam na TV Cultura e me inocularam a paixão pelo telejornalismo.

Mas antes de experimentar a televisão, eu conheci o jornalismo científico. A USP mantinha na ECA a Agência Universitária de Notícias, um serviço noticioso que publicava um boletim semanal sobre as pesquisas em andamento e os eventos da universidade. Todos os alunos passavam por lá, produzindo matérias como atividade prática da disciplina Jornalismo Informativo. Mas alguns eram convidados a permanecer no corpo fixo da agência, como estagiários. Eu tive a sorte de ser um deles. Por mais de um ano, entre 1974 e 1975, fui repórter da AUN, dividindo o meu tempo com o trabalho em Publicidade. Escrevia anúncios para lançamentos imobiliários, por exemplo, e reportagens sobre a vida nos formigueiros. Tinha tudo a ver…

Nós aprendemos no curso que era essencial para o jornalista ter boas fontes de informação. Para o trabalho na AUN, isso eu já trouxe da casa de meus sogros. Conheci lá professores de todas as áreas da USP, da Reitoria às diversas escolas, gente da pesquisa, do ensino e da gestão. Eu era um garoto que atuava na extensão e tive muita ajuda para entender assuntos científicos complicados, saber quem eram os bambas em cada área acadêmica e descobrir pautas interessantes. Cada reportagem era uma aula particular que eu recebia de grandes mestres da USP. Por exemplo, de Ernst e Amélia Hamburger, sumidades da Física; de Ulpiano Bezerra de Menezes, não menos da Arqueologia; e da lenda-viva Paulo Vanzolini, catedrático da Zoologia e do samba. Aliás, Tio Paulo, muito querido. Ele era tio da minha futura mulher e a nossa relação era de família.

OK, esses contatos foram um privilégio muito particular, é verdade. Mas não era difícil ter acesso aos professores naqueles anos, no curso que fosse. Sedentos de conhecimento na seca que a censura impunha, era comum os estudantes circularem entre as diversas unidades da USP, para assistir aulas como ouvintes. Informalmente mesmo, apenas indo e entrando. As aulas de Marilena Chauí na FFLCH atraíam tanta gente que mudaram de uma classe comum para um auditório e depois tiveram de vetar os “bicões”, porque mesmo ele abarrotava. A mesma coisa acontecia com Paulo Emílio Salles Gomes, que dava Cinema Brasileiro na ECA. O auditório do 2º andar, que hoje tem o nome dele, ficava tão lotado que não cabia um fotograma a mais naquele espaço.

Enfim, a gente estudava na USP, de modo geral, e não apenas na própria escola onde estava matriculado. Ao menos, quem tinha tempo para isso e queria. E aprendia não somente porque assistia aulas dos outros cursos. Mas porque convivia e interagia com alunos de todas as partes, todas as tribos, grupos de interesse, preferências estéticas e tendências ideológicas. O movimento estudantil transcendia muito a política. Era movimento em sentido absoluto, de ideias, de gostos, de expressões, de gestos, de jeitos de viver a juventude. Mas a política era o eixo estruturante de tudo. A meta era derrubar a ditadura. A geração anterior tinha lutado muito por isso e pagava caro, com o exílio, a prisão ou a morte. Nosso dever era retomar a luta no novo contexto, com outras táticas, mas a mesma coragem para o enfrentamento.

Em 1975, demos um passo ousado. O diretor da ECA, Manuel Nunes Dias, era um autoritário sintonizado com a ditadura e vinha escalando a repressão interna na escola, contra estudantes e professores. Era um tipo que censurava o nosso mural e policiava o currículo das disciplinas, vigilante para que o insidioso comunismo não fizesse da “sua” escola um soviete. No início do ano letivo, ele cometeu o desatino de demitir Sinval Medina, coordenador do Curso de Jornalismo e Editoração, depois que ele foi reprovado no exame de qualificação para o mestrado, por uma banca facciosa. Em solidariedade a ele, demitiram-se Cremilda, Paulo Roberto e o professor Walter Sampaio. E nós, indignados, entramos em greve, pedindo a saída de Nunes e a reintegração dos mestres.

Foi a primeira greve estudantil no país desde o AI-5, salvo traição da memória. A primeira realizada em desafio aberto ao temido decreto 477, cuja transgressão podia dar em expulsão e indiciamento na Lei de Segurança Nacional. Outras escolas fizeram atos e paralisações em protesto e o movimento estudantil deu um salto enorme de mobilização, a partir do “foco subversivo” da ECA. A nossa determinação criou um impasse. Impossibilitada de recuar, a direção universitária tentou quebrar o nosso ânimo ameaçando cancelar o semestre, o que nos impediria de formar naquele ano. Mas não recuamos. Perdemos a greve e o semestre, Nunes ficou, os professores não voltaram, mas preservamos a dignidade.

Quando começou o segundo semestre, a disciplina de Telejornalismo não tinha professor. Colegas foram procurar Vladimir Herzog, que já havia chefiado o jornalismo da TV Cultura e estava cotado para retornar com a nova direção da emissora, que havia tomado posse em junho. Pediram a Vlado que assumisse a cadeira. E onde estava eu nesse instante, prestes a tornar-se histórico — e trágico? Exatamente na emissora pública paulista. Havia começado a trabalhar lá como repórter no início de abril, onde já estavam Cremilda, Paulo Roberto e Walter Sampaio. Vinha iniciando, simultaneamente, a minha vida no jornalismo e na televisão, as duas áreas em que atuo desde então.

Vlado foi admitido na ECA e começou a lecionar em agosto. Em setembro, recomeçou na TV Cultura. E no final de outubro, morreu espancado num órgão semiclandestino do Exército. Um matadouro chamado Destacamento de Operações de Informações, do Centro de Operações de Defesa Interna. O infame DOI-CODI, o antro de torturadores financiado por empresários, treinado pela CIA norte-americana e chefiado pelo famigerado Coronel Brilhante Ustra.

O choque foi terrível e marcou a geração estudantil dos 70. Muito mais a nossa turma, aquela para quem Vlado mal teve tempo de lecionar. Quando penso naquilo tudo, mal consigo acreditar que tenha vivido. Num mesmo ano, eu vi meus mestres formadores serem atingidos pela ditadura e um outro professor, que também era meu chefe, morrer assassinado por razões políticas. Em seis meses, fui da greve na ECA à morte de Vlado, enquanto dava um giro de 180º na carreira profissional. Tudo isso, aos 22 anos de idade. Não foi fácil.

A formatura da minha turma aconteceu finalmente em junho de 1976. Mas eu continuei ligado à universidade por alguns anos, agora como repórter. Fiz diversas reportagens lá, onde tinha muitas fontes. Em 1977, cobri as grandes passeatas estudantis, que foram puxadas pela USP e culminaram com a invasão policial da PUC. Em 1978, chefiei o núcleo que a Cultura montou no campus do Butantã para cobrir a reunião anual da SBPC, um grande palco político daqueles anos, além de um fabuloso evento científico.

Mas, então, eu já era um jornalista escolado, formado e curtido na luta democrática. Eu tinha vivido maravilhas e alegrias, e também medo, tensão e dor. Meu coração estava cheio de esperança. Eu tinha a vida pela frente — e a ECA dentro de mim.

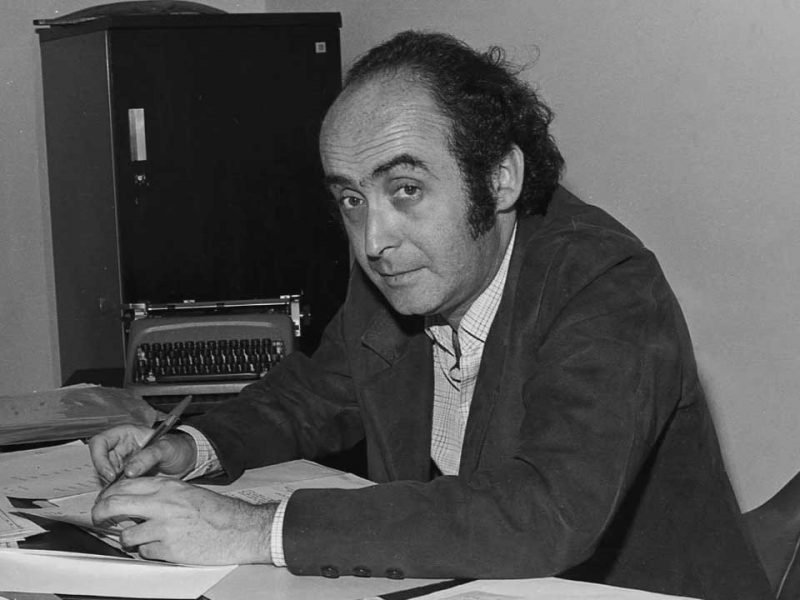

Desde que se formou na ECA-USP em 1976, Gabriel Priolli construiu uma extensa trajetória na imprensa escrita e na televisão, tendo atuado como repórter, editor, apresentador, produtor, diretor e criador de programas, além de diretor de programação, diretor de jornalismo, consultor e colunista. Passou pelas TVs Cultura, Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta, Canal 21 e TV Escola. No jornalismo impresso, trabalhou nos jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, Jornal da Tarde e Gazeta Mercantil e nas revistas Veja, Carta Capital, Época, Imprensa e Gallery. Também lecionou em instituições como PUC-SP, FAAP e FIAM, participou da implantação de canais universitários de televisão, presidiu a Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) e integrou o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional e o Conselho Superior do Cinema.

| Aluno | Turma | Curso |

|---|---|---|

| Gabriel Priolli | 1972 | Jornalismo |

O Priolli é uma referência do jornalismo. Muito bonito e importante seu relato. Gostei demais.